2025年6月26日

2025年は、6月21日に夏至を迎えました。 北半球では最も昼の時間が長くなるこの日は、太陽のエネルギーが最高潮に達します。陰陽五行説の視点において、陽の気が最も高まる夏至は陰陽の分岐点であり、気...

2025年6月4日

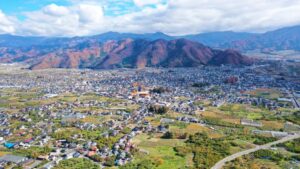

初夏の折、文屋が主催する講話と舞の祝祭『火と水の結 光』(2025年5月10日開催、滋賀県立びわ湖ホール)は盛況のうちに幕を閉じました。本舞台の開催は、信州小布施に根を張る文屋が世界に向けて発信する「...

2025年5月27日

※Applications temporarily suspended due to postponement. The world’s first“Binichijyo: The Universal Beauty Consciousness &Hokusai Retreat” to align with your radiant soul Our Guidi...

2025年5月27日

※延期につき募集を一時停止しております。 魂のままに開かれた美しい意識を手に入れる、世界初の美日常北斎リトリート わたしたちの理念は、美日常(The Universal Beauty Consciousness)です。この...

2025年5月8日

江戸期に活躍した奇才の絵師 葛飾北斎の肉筆画をモチーフとし、すべての観客のみなさまに魂のままに生きる人生を実感していただく舞と講話の祝祭「火と水の結 光」は、まもなく5月10日に世界初演です。VIVA...

2025年5月4日

The world’s first“Universal Beauty Consciousness × Hokusai Retreat” to align with your radiant soul The universal law of the universal beauty consciousness, as envisioned by the great H...

2025年5月4日

魂のままに開かれた美しい意識を手に入れる、世界初の美日常北斎リトリート 世界の北斎が描いた宇宙の法則「美日常」 美日常とは、人々が森羅万象の一部分として、それぞれの魂のままに、好きなことを...

2025年4月10日

2025年4月、新年度に入りました。関東以南は桜も満開を迎え、色とりどりの花が咲き乱れる美しい季節がやってきます。やがて訪れる新緑の5月10日(土)、文屋が主催する舞と講話の祝祭「火と水の結 光」が滋...